Auf dem Jakobsweg zwischen Schevenhütte und Vicht

Religion, Tourismus, Sühne – Triebkräfte der Wallfahrt

Die Bedeutung, die Wallfahrten für das Reisen in Mittelalter und Frühneuzeit hatten, ist derart enorm gewesen, dass man sie kaum überschätzen kann. Sie waren Massenbewegungen.1 Die Verehrung heiliger Stätten verband die Menschen über Nationen, Kulturen und Ethnien hinweg und schuf ein "Wir-Gefühl", persönlich einen Ablass der Sünden, oder war mit der Hoffung auf wunderwirksame Heilung allen körperlichen Übels verbunden. Pilgerfahrten dienten allerdings nicht allein dem frommen Glauben.

Zum Einen waren sie auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor: Die Wallfahrenden wollten Reliquien nicht nur sehen, sondern auch heimbringen, zumindest doch Devotionalien wie Pilgerabzeichen, und wandten auch sonst Kosten für Geleitschutz, Segen, Verpflegung und Herberge pp. auf. Allein das Kloster Einsiedeln verkaufte 1466 binnen zweier Wochen 130.000 Pilgerzeichen.2

Wallfahrten waren zum anderen Tourismus – schon der "Pilgerführer" 1140/60 war ein früher Vorläufer des Baedeker und erinnert in Zügen an den "Michelin"3 – und sie zogen Abenteurer und Lebeleute an. So den rheinischen Niederadligen Arnold von Harff (1471-1505). Er wallfahrte 1499 nach Santiago de Compostella in Nordspanien und ließ sich als Sprachprobe unverhohlenen Interesses ins Baskische übersetzen: schoin junfrau kumpt bij mich slaeffen "schöne Jungfrau kommt mir beischlafen" = schatuwa no tu so gaua moissa.4 Amtsträger der körperfeindlichen Kirche wussten auf den Sextourismus natürlich eine probate Antwort zu geben: unterlassene Körperpflege steigere den geistlichen Gewinn aus der Wallfahrt, und wahrten das Ansehen der religiösen Ziele.

Schließlich waren Wallfahrten Gegenstand von Sühneleistungen verurteilter Straftäter.5 Das hatte den praktischen Nutzen, diese ohne Aufwand aus dem Verkehr zu ziehen und war wohl auch eine Humanisierung des Strafvollzugs, machte das Reisen für andere aber nicht unbedingt sicherer. Am Ende ging es bei der Sühne vor allem um das Ausrichten einer Wallfahrt: Stellvertretend für einen Straftäter zu pilgern, darauf hatten sich Abenteurer und auch Überlebenskünstler wie Bettler, die sich damit ein Zubrot verdienten, spezialisiert.

Jerusalem, Rom, Santiago – Schevenhütte und Vicht

Das klassische Ziel der Pilgerfahrt war Jerusalem, galt dies doch als Ort der Parusie, adventus Domini, also der Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten, und wünschte man sich anfangs, dem Bild Christi nacheifernd, dort zu sterben, wünschte man bald doch, gesund heimzukehren. Mit den Kreuzzügen (1095/99-13. Jh.) änderte sich die Lage und die heile Rückkehr war zunehmend in Frage gestellt. Die Alternative war Rom, Stätte des Wirkens und des Grabes des Apostel Petrus. Seit dem 10. Jh. rückte das Grab des Apostels Jakob in das Interesse der Wallfahrenden und war bereits im 11. Jh. eines der häufigsten Pilgerziele, zunehmend noch seit der Erhebung Santiagos zum Erzbistum, und eine Konkurrenz der Romfahrt. Auch aus dem Rheinland pilgerte man im 11. Jh. schon nach Santiago.6 Erst in der Zeitenwende mit der Französischen Revolution (1789) und insbesondere nach Säkularisierung der Klöster ab 1802 ging das Pilgeraufkommen – freilich allgemein – stark zurück.

"Alle Wege führen nach Rom" – und Santiago

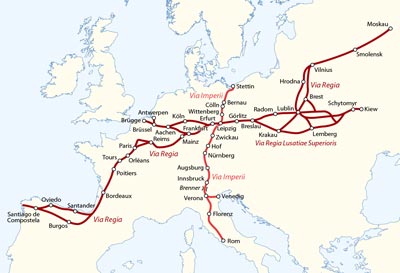

Via regia M. Dörrbecker, Wikimedia, CC BY-SA 2.5

Pilgerwege waren keine wie eine Fernstraße fest definierte Streckenführung. Wallfahrende benutzten die gleichen Wege wie andere Reisende und der Handelsverkehr auch und die wichtigste Verbindung auf dem Landweg war – oft noch römischen Ursprungs – die Straße. Allerdings war das Wegenetz im Römisch-Deutschen Reich ziemlich verwirrend. Mäanderungen und Nebenwege waren unter topografischen aktuellen hygrischen Gegebenheiten geschuldet, ganz abgesehen von pragmatischen Wegführungen, die Territorialherren zur Steigerung ihrer Einnahmen aus Zöllen, Mauten, Wechselgebühren und Kursgewinnen pp. erzwangen und an großen und kleinen Territorialherren, freien Städten und freien Herrschaften, sogar noch einigen Reichsdörfern mangelte es dem Reich nicht; bis 1803 waren davon sicherlich noch mehr als 800 vorhanden. Sonstige Wegelagerer, überhaupt Natur und Mensch machten das Reisen gefährlich. Die Hauptrouten verliefen daher über die via regia, die unter königlicher Gewalt stand und auf der insofern besonderer Friedensschutz galt.

Sammelpunkte für Jakobspilger aus dem Reich waren die Hansestädte mit Küsten- oder Flusshäfen für die Weiterreise auf See, Aachen und Maria Einsiedeln in der Schweiz für die auf dem Landweg. In Aachen ließ der Servitenmönch Hermann Künig aus Vach nach seinem Pilgerführer von 1495 die "Niederstraße" beginnen, die über Maastricht nach Paris führte.

Bei Gressenich: Jakobsweg oder Heiligtumsfahrt

Aachen erreichte man von Düren aus bis zum 19. Jh. über die via regia: Die Aachen-Frankfurter Heerstraße verlief von Düren in Richtung Aachen über Langerwehe, Eschweiler (Weisweiler, Dürwiß, Hehlrath, St. Jöris), Würselen (Weiden) und Haaren.7 A. Heusch-Altenstein und K. Flinsbach kartieren 2014 den Jakobsweg Beyenburg – Aachen von Langerwehe aus durch das Wehebachtal am Kloster Wenau vorbei und – nicht zuletzt auf Vorschlag des Stolberger Heimat- und Geschichtsvereins – auf dem Teil der Düren-Eupener Straße, der über Schevenhütte, Gressenich, Mausbach und Vicht nach Kornelimünster führt.8

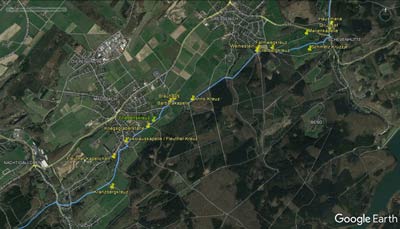

Vom Landschaftsverband Rheinland nach A. Heusch-Altenstein und K. Flinsbach bereitgestellte GPX-Datei übertragen nach Google Earth und mit Anmerkungen zu Denkmalen versehen

In Kornelimünster sind zwar auch Reliquien der Jakobe (d.Ä. und d.J.) vorhanden, im Laufe der Zeit sind dort aber wohl insgesamt 180 Reliquien zusammengekommen und Glanz des Reliquienschatzes waren die des hl. Kornelius. Im 12. Jh. wurde dieserorts mit dem Nikolaus-Hospital auch Infrastruktur für einen Pilgerweg geschaffen, aber auch der Pilgerweg nach Trier zur Matthiaskirche führte über Kornelimünster. Die Hauptroute des historischen Jakobswegs lag indes – wie Pilgerführern zu entnehmen als auch Heusch-Altenstein/Flinsbach selber angeben9 – weiter nördlich über Langerwehe auf der Aachen-Frankfurter Heerstraße. So unterhielt das Kloster Schwarzenbroich, an der Düren-Eupener Straße gelegen, sein Hospital nicht dort, sondern in Geich an der Heerstraße, von Süd kurz vor Langerwehe, heute verläuft dort ein Teilstück der B 264. Die Heerstraße war zugleich von Düren aus die Hauptroute der bedeutenden Heiligtumsfahrt nach Aachen.

Aachhorn ca. 15. Jh. Wikimedia, CC BY-SA 2.5

In Langerwehe, historisch ein Zentrum der Töpferei im Rheinland für alltägliche Gebrauchswaren, gab es denn auch die tönernen Signalhörner, die bei Präsentation der Reliquien auf der Aachenfahrt geblasen und danach Aachhörner genannt wurden. Man verwendete sie von Aachen kommend noch bei der Heiltumsweisung in Kornelimünster, in Düren bei der hl. Anna und nach der Wallfahrt als Wetterhörner zum Vertreiben von Gewittern.10 Heute bekommt man Aachhörner als Neuware im Töpfereimuseum Langerwehe (zuletzt geprüft am 14.1.2025).

Dass der bei A. Heusch-Altenstein und K. Flinsbach 2014 kartierte Jakobsweg historisch eine Nebenroute darstellt, spricht nicht dagegen, diesen für Wanderer als Hauptroute statt über Bundesstraße und Autobahn durch den Gressenicher Wald zu empfehlen. Schließlich haben Pilgerwege stets auf Empfehlungen und Erfahrungen beruht und im Gressenicher Wald wird ja auch Besinnliches geboten: Denkmale am Jakobsweg.

Streckenführung in der Fleuth

Unterdessen ist eine zwar marginale, im Kosmos der anliegenden Dörfer freilich bedeutsame Abweichung des bei A. Heusch-Altenstein und K. Flinsbach 2014 kartierten Jakobswegs von der historischen Wegführung anzumerken: Der Weg in der Kartierung 2014 verläuft in gerader Linie aus der Fleuth (heute zu Mausbach) links am Kleinen Kranzberg entlang auf Vicht zu, mithin 100 m nördlich des Kranzbergkreuzes, das solcherweise einsam auf weiter Flur erscheint. Nach den Kartenaufnahmen im 19. Jh. mündete die Fleuth indes 100 m weiter südlich am Kranzbergkreuz in einer Wegzweigung.11 Erst von dort, also am Kranzbergkreuz, und an diesem rechts (nördlich) schräg über die Flur führte der Weg auf den wie 2014 kartierten Jakobsweg links am Kleinen Kranzberg entlang ins Vichttal auf die Kirche(n) zu, der andere links am Großen Kranzberg vorbei ins Vichttal nach (Vicht-) Stollenwerk. Dies begründet eben auch das dortige Kranzbergkreuz als Pilger-Wegweiser. (Karten bei Anm. 11)

Wallfahrtsweg

Historisch umso mehr Bedeutung hatte der 2014 kartierte Weg (unter Einschluss der kleinen Abweichung in der Fleuth) als Teil der gewichtigen, auf der früheren Römerstraße basierenden Düren-Eupener Straße, Handels- und zugleich Wallfahrtsweg. Auf ihr reiste man zu den Heiltumsweisungen nach Aachen und Kornelimünster, zur Matthiaskirche in Trier, und überhaupt war sie der Weg zum Kloster in Kornelimünster, wo man sich "wägen" lassen konnte, das Aufwiegen gegen Geld oder Korn im Verhältnis zum Körpergewicht, was unter Ägide der Mönche zur Heilung von allerlei Krankheiten führen sollte. In umgekehrter Richtung von Eupen wallfahrte man nach Düren zur hl. Anna oder in den Bürgewald (Hambacher Forst, heute zum Großteil Tagebau) zum Ortsheiligen Arnold († a800), der seinerseits eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela unternommen haben soll. Schon die von W. Frentz für die Zeit zwischen 1150 und 1230 genannten insgesamt 41 Frauen und Männer aus Gressenich, die zum Grab des hl. Matthias in Trier pilgerten12, dürften auf diesem Weg von Gressenich nach Kornelimünster unterwegs gewesen sein, denn dort kam man auf die Straße nach Trier.

Von einer Aachenfahrt 1510

Heiltumsweisung in Aachen, 1622

Die Heiligtumsfahrt nach Aachen galt als die bedeutendste Wallfahrt im deutschsprachigen Raum. Zunächst standen das Gnadenbild, ein Marienbildnis wohl aus dem 10. Jh., und der Karlskult um die Heiligsprechung Karls ds. Großen 1165 (durch Gegenpapst) im Interesse der Wallfahrenden. Im Verlauf des Mittelalters waren es insbesondere die dortigen Tuchreliquien, das Kleid Mariens, Windeln und Lendentuch Jesu und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers, die wie Magnete auf Pilger wirkten, zumal auf die seit 1349 alle sieben Jahre13 ausgerichtete Heiligtumsfahrt Sündenablass gewährt wurde.

Der Metzer Tuchhändler Philippe de Vigneulles (1471-1528) unternahm im Juli 1510 des "großen Ablasses Unserer Lieben Frau" wegen in einer 16köpfigen Gruppe eine Aachenfahrt. Er hielt die Ereignisse in einer Chronik fest und schilderte sie zweckmäßig, wie er am Ende betont, als Pilgerführer14: Die Reise ging zu Pferd von Metz über Luxemburg, St. Vith und Maastricht nach Aachen, Kornelimünster, Düren und Köln und von Köln zurück über Bonn, Andernach, Cochem und Trier nach Metz, sa. rund 612 km. Ihre Schilderung entwirft eine frühneuzeitliche Bildungsreise mit zwischen Maastricht und Köln dicht gedrängtem Programm.

Sightseeing in Kornelimünster

Weisung in Kornelimünster, 1937(?)

Von der Heiltumsweisung in Aachen führte die Reise zu der nach Kornelimünster, wo die dortigen biblischen Tuchreliquien geradezu im Anschluss an die in Aachen gezeigt wurden: dort vormittags, hier am Nachmittag, sodass etliche Pilger beide Gelegenheiten wahrnahmen15 (und Geld daselbst ließen16). Im Ansehen standen die Tuchreliquien in Kornelimünster ja kaum unter denen in Aachen, waren sie doch 817 dem Aachener Reliquienschatz entnommen worden, und aufgrund der Bulle Papst Innozenz' VI. gab es seit 1359 auch auf die Heiligtumsfahrt nach Kornelimünster (sowie auf die Kornelioktav) einen Ablass, einen auf ein Jahr und 40 Tage. Im Vordergrund stand hier jedoch, seit dem Reliquientausch mit Compiègne (Frankreich) im 9. Jh., der Korneliuskult, und wäre dieser nicht erst aufgekommen, als die meisten Kirchen bereits bestanden hatten, hätte er sich wohl breiter in den Patrozinien niedergeschlagen. Einem Heiltumsblatt von 1468/7517 nach – heute würde man sagen ein Werbe-Flyer – wurden in Kornelimünster also Kopf- und Armreliquien des hl. Kornelius sowie Schürztuch, Grabtuch und Schweißtuch des Herrn gezeigt, wobei wie zuvor in Aachen die Aachhörner erschallten.18 Auf dem Schürztuch, womit Jesus beim letzten Abendmahl umgürtet gewesen sein und den Jüngern die Füße getrocknet haben soll, sei "einer der Füße von Judas" abgebildet gewesen, von dem Schweißtuch oder dem Grabtuch, er scheint sich nicht sicher gewesen zu sein welches, nahm Philippe de Vigneulles an, es sei dieses, "das auf den Körper Unserer lieben Frau gelegt wurde, als sie starb"19.

Auf dem Heiltumsblatt von 1468/75 wird das Schürztuch (Joh 13,5) tatsächlich mit dem deutlichen Abbild einer Fußsohle gezeigt. Dies mag den Charakter des Tuchs hervorheben, zumal die Tücher recht einheitlich dargestellt werden, man wird sich aber wohl auch der Wirkung auf die Gläubigen bewusst gewesen sein, was in Kornelimünster an Attraktion geboten wurde. Tatsächlich ist es eine Interpretation eines großen der zahlreichen Flecken auf dem Schürztuch. Bei dem Grabtuch dagegen handelt es sich dem Heiltumsdruck nach um "das Tuch, darin Joseph von Arimathäa unseren Herrn legte" (Lk 23,50) und bei dem Schweißtuch um jenes, "das unserem Herrn auf sein heiliges Antlitz ward gelegt". Das Schweißtuch wurde nach jüdischem Brauch dem Leichnam auf das Gesicht gelegt und es war derart fein gewebt, dass die Gesichtszüge durchschienen.20 Es soll jenes sein, dass der Engel Maria Magdalena am Ostertag gezeigt habe (Mk 16,1-6; Mt 28,1-2; Joh 20,1-7). So ist es bereits von Johann Kerkhörde für 1426 in der Chronik der Stadt Dortmund verzeichnet21, also ein noch früherer Hinweis als das Heiltumsblatt auf die Kostbarkeiten in Kornelimünster.

Über Gressenich nach Düren

Annabüste 3D-Modell mit Annotation

Nach Reliquienschau und Besichtigung des Münsters, wo weitere Reliquien vorgehalten wurden, ging es weiter nach Düren, wo am Folgetag um 7 Uhr die Kopfreliquie der hl. Anna (Mutter Mariens) präsentiert wurde: "Wir ritten auf der großen Straße nach Düren und beeilten uns", wobei "wir bei scharfem Ritt etwa tausend Leute [...] überholten"22.

Danach hat Philippe de Vigneulles, so ist aus seinem Text zu erschließen, von Kornelimünster aus die gegenüber der nördlich verlaufenden Heerstraße um gut ein Drittel kürzere Wegstrecke auf der von Eupen kommenden Handelsstraße gewählt, mithin den Weg auf der ehemaligen Römerstraße vorbei an Vicht, Mausbach, Gressenich, Schevenhütte, durch den Meroder Wald am Kloster Schwarzenbroich23 vorbei nach Gürzenich und Düren.

Denn er hatte es eilig: Er erreichte Kornelimünster "gegen" 15 Uhr, als die Attraktionen bereits begonnen hatten.24 Womöglich verpasste er einiges25 und wusste es von anderen Anwesenden, oder er erinnerte sich nicht genau. Er nennt nämlich nur das Haupt des Kornelius und von den biblischen Heiligtümern nur das Schürztuch und das Grab- oder Schweißtuch, das er irrtümlich für das "Unserer Lieben Frau" hält.26 Indes bezeichnen schon wie hier zitiert die Chronik von Joh. Kerkhörde für 1426 und das Heiltumsblatt von 1468/73 drei bliblische Heiligtümer, die in Kornelimünster gezeigt werden, und nimmt man die Weisung in der Reihenfolge wie in der Werbung an, dann wurden die Korneliusreliquien erst gegen Ende des Spektakels präsentiert. Literatur und Bewerbungen wie das zitierte Heiltumsblatt scheint Philippe de Virgneulles nicht gekannt zu haben, sodass er nicht ganz bibelfest umso mehr in Hetze und Gedränge irrig auf die Muttergottes geschlossen hatte. Berücksichtigt man ferner die Umstände für den Pomp und dass die anschließende Führung durch das Münster erst stattfand, "als die Menge sich ein wenig verteilt hatte"27, dürfte die Sache kaum vor 18 Uhr beendet gewesen sein. Die Stadttore in Düren mochten etwa um 20 Uhr schließen. Blieben also zwei bis keine drei Stunden für den etwa 26 km langen Weg von Kornelimünster über die Düren-Eupener Straße nach Düren.

Aus dem Distanzreiten, eine Querfeldein-Sportart, kann man ermitteln, im Übrigen gibt N. Ohler für das Mittelalter eine Übersicht28, dass ein eiliger Reiter 50 bis 70 km am Tag schaffen mochte, und ein Pferd im Trab lief rund 12 km/h schnell. Dies spricht von Zeit und Weg her sehr für die Düren-Eupener Straße.

Pilgerrouten in der Region nach hist. Quellen und der Tranchot/Müffling-Karte auf die Basiskarte des Geodatenbasisdienstes NRW übertragen

Massentourismus und stockender Verkehr

Philippe de Vigneulles nahm an, dass die auf dem Weg nach Düren überholten Leute – abhängig vom Angebot an Herbergen und sicher auch der mitgeführten Börse – "in den Getreidefeldern oder im Wald" kampierten und schätzte, dass "mehr als 18.000 oder 20.000 Männer und Frauen an diesem Tag nicht mehr rechtzeitig nach Düren kamen".29 A. Graff vermutet in ihrer Masterthesis 2021 an der RWTH denn auch in der Terrassierung im Gelände oberhalb der ehemaligen Münsterstraße bei den Ruinen von Kloster Schwarzenbroich Schlafplätze von Pilgernden im Mittelalter.30 Dies könnte darauf hinweisen, dass er am Kloster Schwarzenbroich oder unweit davon Halt machte. Denn obgleich "mit aller Kraft voranstrebend" und "gut beritten", so waren doch "so viele Menschen unterwegs [...], dass man nur schlecht voran kam", und so sah er sich "selbst gezwungen, die Nacht vor Düren zu verbringen", "zufällig in einem Dorf bei einem Priester recht gut untergebracht. Denn wir kamen dort als erste an. Kurz danach folgten dann so viele Leute, dass alle im Freien schlafen mussten."31 In der Darstellung bei E. Teichmann heißt es "eine Stunde weit von Düren".32 "Dorf" und die Entfernungsangabe "Wegstunde" bezogen auf die eines Wanderers (4 bis 5 km) auf der Düren-Eupener Straße würden zu Düren-Gürzenich passen. Geht man von der Wegstunde eines Reiters bei längerem Tourenritt (6.1 km), oder der eines eiligen (12 km/h), indes am Vorankommen gehinderten Reiters aus und wo doch "alle im Freien" schliefen, auch zum Kloster Schwarzenbroich. Ansonsten könnte für einen eiligen Reiter wie Phlippe de Vigneulles die Wegstunde vor Düren schon bei Gressenich angefangen haben, und Gressenich war ein Dorf und hatte auch einen Pastor.

Wetter und Wetterhorn – kurz zu Landeskunde und Klimageschichte

Ob sich Phlippe de Vigneulles der Aachhörner als Wetterhörner bewusst war? Oder er hatte keins, oder es funktionierte nicht: Zwischen Düren und Köln überraschte ihn ein "Gewitter mit Regen und Donner, wie wir schon lange keines mehr erlebt hatten. Es schien als müsse alles zerbersten und die Bäume würden ausgerissen. Es regnete Eis, das in der Luft zerschmolz, und wir befanden uns mitten auf weiter Flur. Aber zum Glück nicht ganz allein, sondern wir hatten viel Gesellschaft.33"

Schevenhütte und Krewinkel

Schevenhütte wird erstmals 1525 erwähnt als Eisenhütte, weil der Herzog von Jülich dort Holzkohle für das Gießen von Kanonenkugeln bestellt, 1666 Kapelle, 1699 Pfarrkirche ebd. 1748 soll der Schevenhütter Johannes Rübens versucht haben, Hausbesitz zur Kapelle umzuwidmen, dies gegen den Widerstand des Pfarres und sicherlich, weil die geplante Kapelle genau am Pilgerweg gelegen war.34 Es ist dies das recht kleine Haus Nideggener Str. 36 genannt "Eulenburg". Es war dann die Behausung für den Mühlenknecht.

Krewinkel gehört heute zu Mausbach. Krewinkel und Mausbach werden erstmals 1178, Krewinkel indirekt, im Zusammenhang mit einer Dotation für das Nikolaus-Spital in Kornelimünster erwähnt. 1531 legt der Jülicher Vertrag die Teilung Krewinkels unter Jülicher Jurisdiktion und der des Abtes von Kornelimünster fest. Ob Jakobsweg, Trier- oder Aachenfahrt, oder die Kornelioktav in Kornelimünster, die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Züge von Menschenmassen lassen das heute so beschaulich wirkende Krewinkel in einem anderen Blick erscheinen. Just am Pilgerweg als auch freilich am Handelsweg wurde 1697 eine Kapelle errichtet (die heutige Barbarakapelle an etwas versetzter Stelle) und unweit befand sich Gastronomie, die nicht wie im Altdorf Mausbach und in Gressenich dem Brauzwang des Abtes unterlag: Hauszeichen Krewinkel 24.

Pilgernde mit Kost und Logis zu erpressen, war allgemein üblich. Hier mag das historisch hohe Reiseaufkommen vielleicht einen Denkansatz bieten zu der Erklärung, warum das Leben im Münsterländchen, überhaupt in der Städteregion Aachen teurer ist als anderswo, obgleich die Städteregion zu den ärmsten Gebieten in Deutschland gezählt wird.35 Reich ist man freilich nicht geworden. Die Strecke Düren – Kornelimünster ist kurz und zu Fuß war man damals schneller als heute.36 Wer das Geld für eine Herberge übrig hatte, der reiste ohnehin zu Pferd. Für den Hufschmied vielleicht, sicher für eine Stolgebühr und einen Segen (daher auch der Kapellenversuch in Schevenhütte) und für eine Labsal im Hochsommer – die Heiltumsweisungen waren im Juli terminiert – mag es aber hingereicht haben, erhöhte Preise zu verlangen. Im Übrigen waren Pilger auf die Beschwernisse des Reisens eingestellt.37